Il deep sea mining punta a minerali come cobalto, nickel, rame fondamentali per la transizione ecologica

(Rinnovabili.it) – Per qualcuno, il futuro della transizione ecologica si gioca negli abissi oceanici. E il futuro si chiama deep sea mining, cioè lo sfruttamento delle ricchezze minerarie depositate in fondo ai mari. È in particolari formazioni rocciose sui fondali che si trovano alcuni dei giacimenti più ricchi al mondo di molti metalli critici. Proprio quelli di cui avremo sempre più bisogno in futuro. Come il cobalto che è essenziale per le batterie al litio o il nichel che serve per molte delle tecnologie legate alle rinnovabili ma è presente anche in quasi tutti gli smartphone. O il rame, pilastro di tutte le nostre infrastrutture elettriche.

Facciamo sul serio sul deep sea mining?

Le fantasie attorno al deep sea mining circolano da parecchi anni, ma per quanto i giacimenti fossero appetibili le compagnie minerarie non sono mai andate oltre l’esplorazione e la mappatura dei fondali. Da alcuni anni le cose sono cambiate.

La transizione ecologica ha indotto aziende e Stati a rivolgere di nuovo l’attenzione alle croste oceaniche, e questa volta con più attenzione di prima. La scarsità relativa dei metalli critici e il loro recente aumento dei prezzi hanno fatto il resto. Un rapporto di Wood Mackenzie di fine luglio spiegava che sta per partire un super-ciclo delle materie prime, per la prima volta slegato dal petrolio perché influenzato da rinnovabili e auto elettriche. I protagonisti sono appunto rame, nickel, cobalto, ma anche litio e terre rare.

Intanto anche le Nazioni Unite hanno iniziato a muoversi. Pungolate da molti paesi, soprattutto alcuni dei paesi più microscopici come gli arcipelaghi del Pacifico Nauru, Kiribati e Tonga. L’ONU, attraverso la sua agenzia per la regolamentazione dei fondali marini, l’ISA (International Seabed Authority), ha fatto delle regole per il deep sea mining una priorità e lo scorso giugno ha promesso un accordo globale entro due anni. Anche la Norvegia ha deciso di essere della partita e vuole emettere i primi permessi entro il 2024.

Pochi studi, nessuna certezza

Una accelerazione che sta generando non poche preoccupazioni. Perché si tratta di scrivere delle regole a proposito di una vera e propria terra incognita. Se conosciamo piuttosto bene l’impatto su ambiente, ecosistemi, biodiversità, inquinamento, salute umana delle attività minerarie sulla terra ferma, non sappiamo nulla di quelle sottomarine. E abbiamo anche pochi strumenti per farci un’idea e valutare secondo criteri scientifici. Il deep sea mining, infatti, andrebbe a raccogliere con speciali robottini i metalli critici a profondità anche di 4-5000 metri. Gli studi scientifici su quella fascia profonda degli oceani sono pochissimi e come è facile immaginare raccogliere nuovi dati non è propriamente un’operazione semplice.

Da più parti, alla notizia dei lavori in corso all’ISA, si è invocato il principio di precauzione (do not harm principle). Fa parte integrante del corpus del diritto internazionale espresso dalle Nazioni Unite, oltre che da altre realtà come l’Unione Europea, e consiste nel bloccare una certa attività fino a che non si è certi che i benefici non superino gli svantaggi, valutando il tutto con un metro che non è solo economico.

L’ISA in realtà qualche studio dice di averlo e su questa base ha già erogato una trentina di permessi di esplorazione. Il problema è che gli studi si basano solo sui dati forniti dalle compagnie interessate allo sfruttamento di giacimenti e depositi sottomarini. E l’ISA non ha mai accettato di renderli pubblici e permettere una verifica indipendente.

I possibili danni del deep sea mining

Secondo Natalie Lowrey, portavoce della campagna internazionale contro il deep sea mining, in realtà sappiamo ancora molto poco del fondale oceanico, tanto che alcuni scienziati pensano che abbiamo più informazioni sulla superficie lunare. Secondo altre ong, tuttavia, il principio di precauzione sarebbe una misura eccessiva perché basterebbe adottare un livello alto di protezione per il 30% degli oceani – richiesta avanzata anche durante la Giornata Mondiale degli Oceani – per creare zone cuscinetto sufficienti a prevenire danni.

Ma quali sono i danni possibili? Diversi studi ipotizzano che il deep sea mining causerebbe sulla fauna marina un impatto da rumore. Altre ricerche teorizzano inquinamento luminoso, disturbi creati dalle vibrazioni.

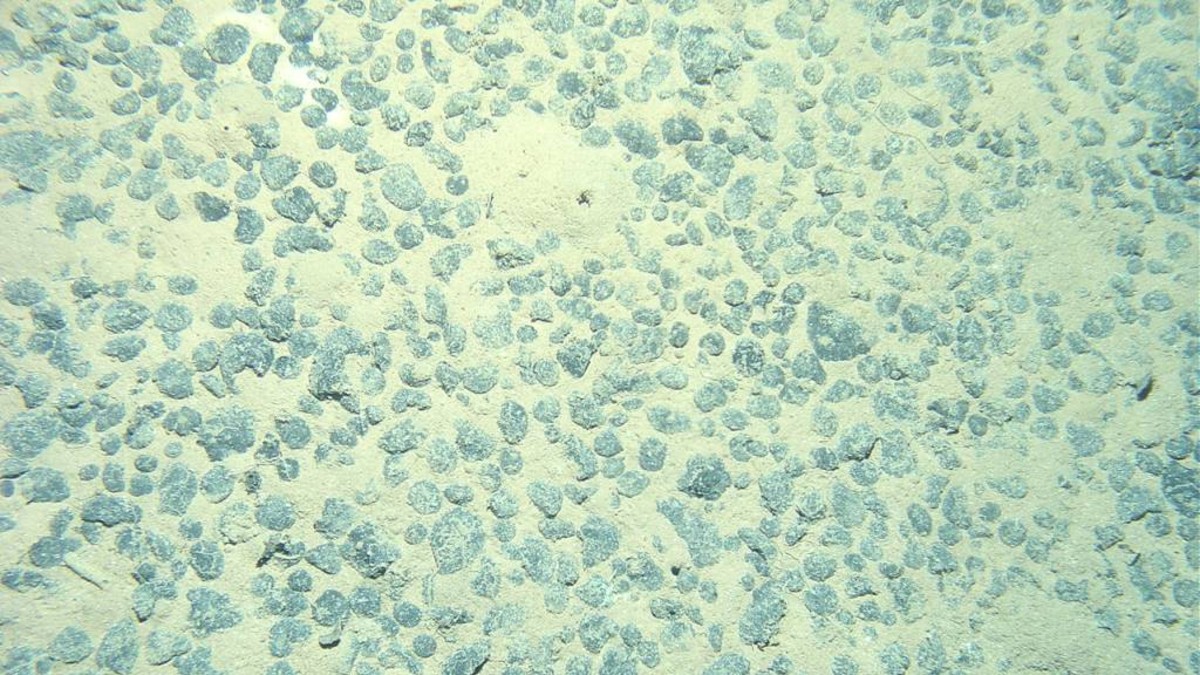

Tra le ripercussioni più preoccupanti c’è quella del sollevamento di nubi di sedimenti dovuto all’operazione di grattamento dei fondali per raccogliere i noduli polimetallici in cui sono contenuti i minerali ricercati. Nubi che contribuirebbero al degrado di ecosistemi con bassissima resilienza. E che potrebbero trasportare in superficie anche alcuni dei metalli pesanti, trascinati dalle correnti grazie a fenomeni noti come upwelling.

Tutti ciò avrebbe un impatto quindi non solo sui fondali, ma potenzialmente sull’intera colonna d’acqua. Inclusi gli organismi che svolgono la funzione di filtro degli oceani, come spugne e coralli ma anche grandi mammiferi come le balene.