Allo stato attuale gli impegni assunti dai singoli paesi portano ben oltre il tetto richiesto per contenere il riscaldamento globale entro "limiti accettabili"

di G.B. Zorzoli

(Rinnovabili.it) – L’invito a partecipare a una tavola rotonda su “COP26: Measuring and Communicating Success”, organizzata lo scorso 28 febbraio dall’ambasciata britannica a Roma, tra i punti da affrontare citava la metodologia per evitare che si spacciasse per successo il greenwashing: basarsi su fatti supportati dall’evidenza scientifica, non su dichiarazioni che nascondono i rischi.

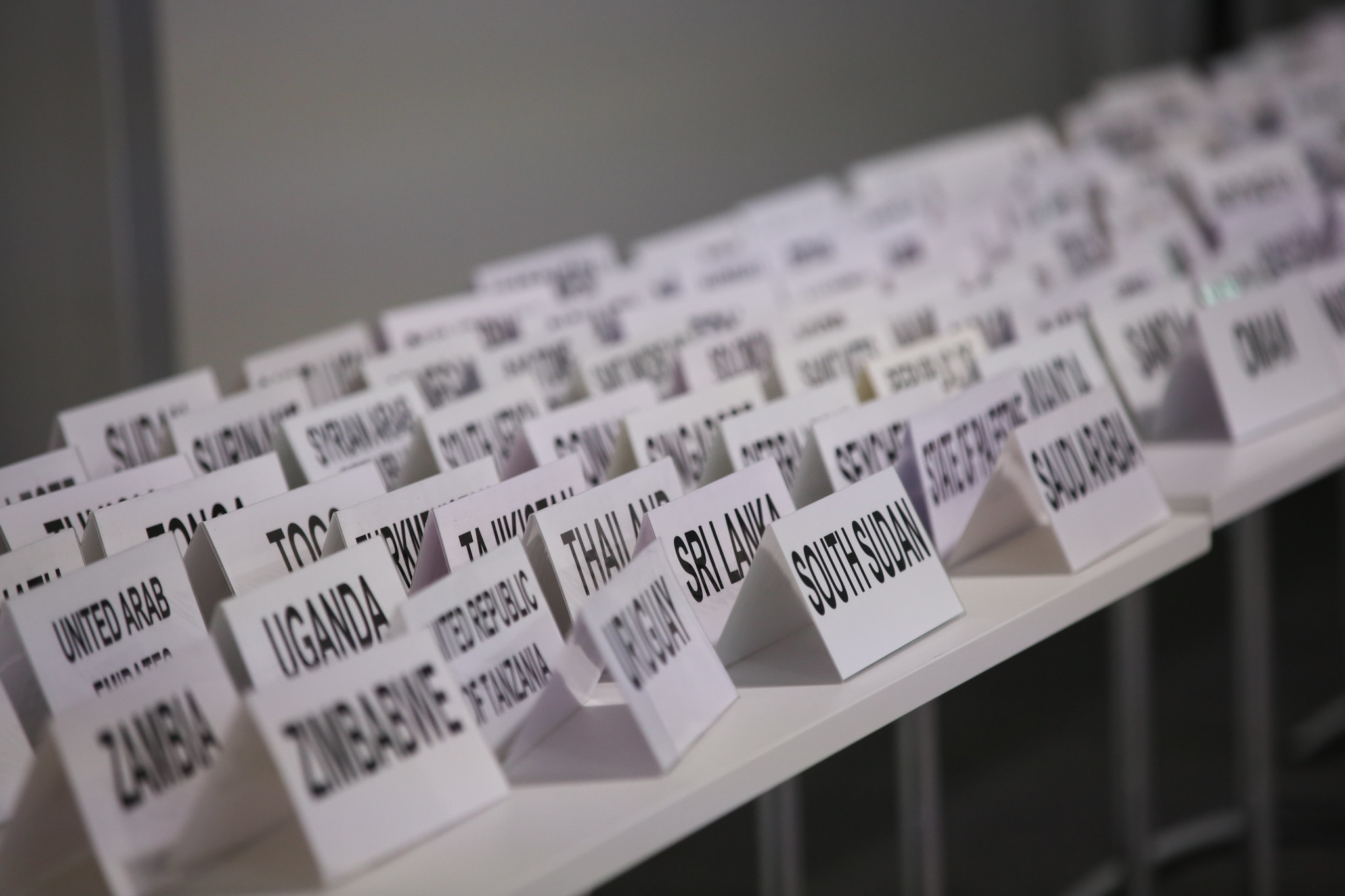

Basandosi su questo criterio, quanto è accaduto a Glasgow nei primi due giorni, caratterizzati dalla presenza (o assenza) dei leader dei paesi partecipanti, già consente una valutazione delle risposte che la COP26 potrà dare all’obiettivo sui cui era chiamata a pronunciarsi: dare seguito all’Accordo di Parigi del 2015, assumendo decisioni in grado di limitare il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, grazie al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050. Obiettivo accompagnato da affermazioni pressoché unanimi del tipo “con la Cop26 non possiamo permetterci di fallire”.

A Glasgow Cina e Russia hanno subito messo le mani avanti, posticipando la scadenza al 2060, oltre tutto senza indicare impegni concreti per realizzarla. L’India l’ha addirittura spostata al 2070.

Poiché nel 2019, secondo l’analisi di Rhodium Group, Pechino è stata responsabile del 27% delle emissioni climalteranti, l’India del 6,6%, la Russia del 3,1% – complessivamente il 37% delle emissioni globali – se non farà ricorso al greenwashing, la COP26 dovrà concludere che, allo stato attuale degli impegni assunti dai singoli paesi, il tetto richiesto per contenere entro limiti accettabili gli effetti della crisi climatica sarà superato. Tanto più che la decisione di tagliare del 30 le emissioni di metano entro il 2030, sottoscritta da oltre cento paesi, non ha ricevuto l’assenso di Cina, India e Russia, mentre la firma di Bolsonaro all’impegno di mettere fine alla deforestazione entro la stessa data lo inquina con una buona dose di sfrontato greenwashing.

Aggiungiamo al bilancio un presidente degli Stati Uniti (11% dell’inquinamento globale), che si è presentato a Glasgow indebolito dal taglio dei finanziamenti da lui inizialmente proposti per la transizione energetica, che ha dovuto accettare per avere la maggioranza al Senato americano, e accompagnato da risultati delle elezioni svoltesi martedì scorso che non tranquillizzano sulla presenza nel 2024 alla Casa Bianca di un presidente in grado di continuare la sua politica sul clima: il governatore democratico uscente è stato sconfitto in Georgia e, mentre scrivo queste righe, il suo omologo democratico in New Jersey potrebbe fare la stessa fine.

Il responso delle urne nei due stati americani rappresenta l’ennesima conferma di una realtà che tendiamo a rimuovere: l’emergenza climatica non è ancora sentita come tale dai cittadini dei paesi democratici. Trump è stato sconfitto per altre ragioni, in primis la pessima gestione della crisi pandemica, che molto probabilmente impedirà anche la rielezione di Bolsonaro.

Non ingannino i sondaggi che indicano una crescita dell’attenzione per le questioni climatiche. In un’indagine presentata a settembre al convegno “Verso Cop26. Il contributo della filiera agroalimentare agli obiettivi di neutralità climatica”, il 95% dei consumatori interpellati si è detto convinto della necessità di una “mobilitazione ambientale”, ma il 54% ha dichiarato di non essere disposto a pagare di più per un prodotto sostenibile.

D’altronde, alzi la mano chi è in grado di menzionare un’elezione politica tenutasi negli ultimi anni, in cui la questione climatica è stata al centro del dibattito elettorale, determinandone l’esito.