Contenuto realizzato nell’ambito del progetto CNR 4 Elements

di Domenico Ridente

Vecchi appunti riemersi per caso nel mio ufficio mi hanno riportato al 30 ottobre 2013, quando a Roma si svolse, nell’ambito delle celebrazioni del 90° anniversario del CNR, il convegno “Cambiamenti climatici: rischi ambientali e strategie di mitigazione”. Il convegno prendeva spunto dalla presentazione a Stoccolma del 5° Assessment Report del IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change). Il rapporto confermava le previsioni riguardo alla tendenza al riscaldamento di atmosfera e oceani, con conseguente aumento dei tassi di scioglimento dei ghiacciai, dell’innalzamento del livello marino e della frequenza di eventi meteorologici estremi. Al centro del dibattito, allora come oggi, le emissioni di CO2 e gli effetti sul riscaldamento del pianeta.

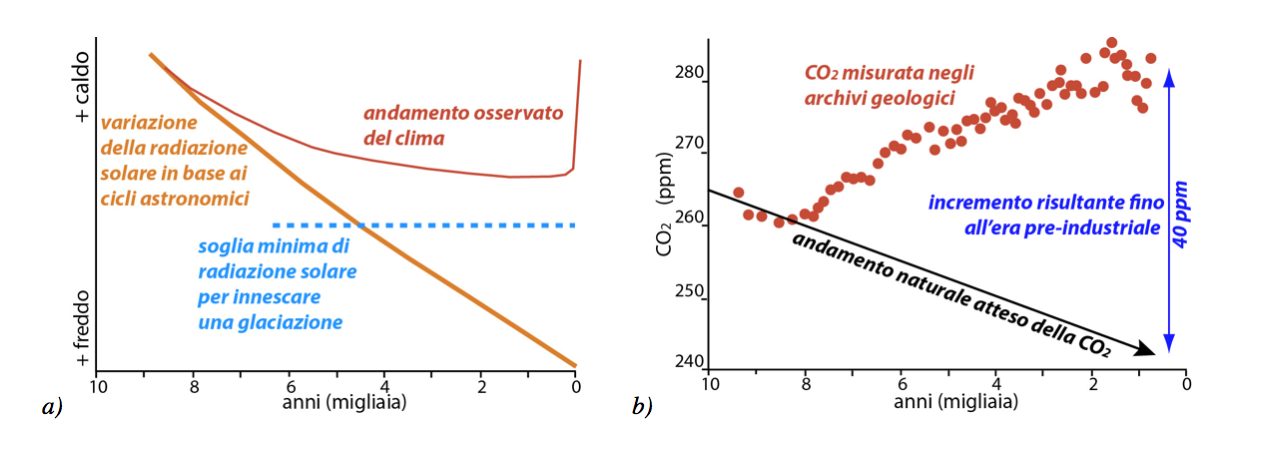

Occupandomi di cicli climatici e oscillazioni del livello marino del passato, sapevo che questi fenomeni erano controllati da variazioni cicliche dell’orbita terrestre in grado di influenzare gli equilibri termici del sistema Terra-Sole. Sembrava incredibile che l’uomo potesse alterare il controllo astronomico del clima, fino a invertire la tendenza millenaria al raffreddamento dettata dai cicli orbitali (Fig. 1a).

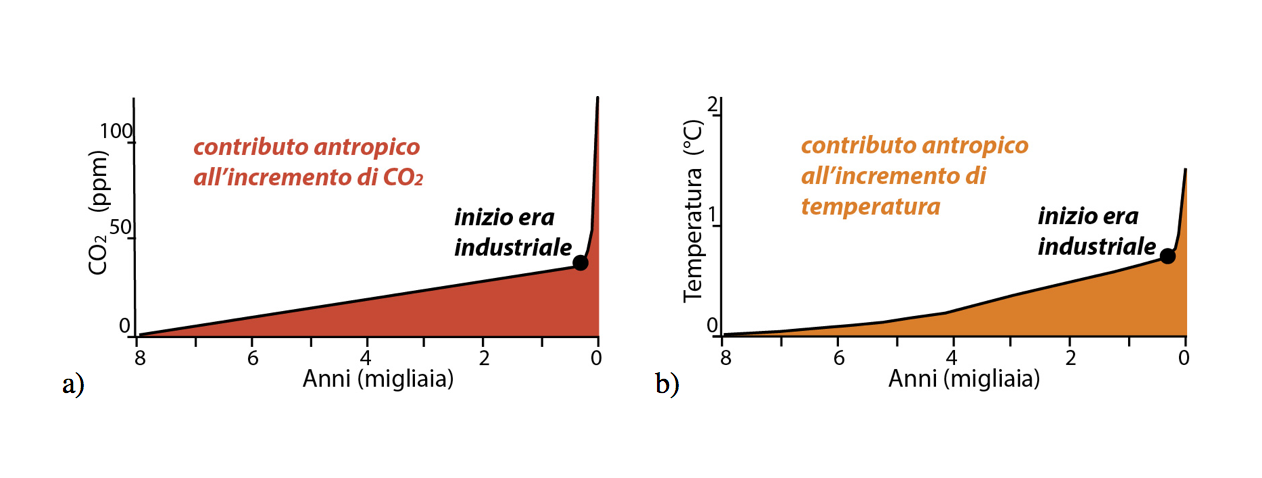

Secondo il paleo-climatologo William F. Ruddiman, questa inversione era iniziata 10 mila anni fa con i primi insediamenti umani e il disboscamento di vaste aree per l’agricoltura. Da allora, e fino a metà ottocento, disboscamento e agricoltura hanno causato un eccesso di CO2 in atmosfera di 40 parti per milione (ppm; Fig. 1b); l’industrializzazione ha poi fatto salire l’incremento di ca. 90 ppm, con un corrispondente riscaldamento medio di ca. 1 °C (Fig. 2).

Gran parte della mia attività di ricerca è consistita nel ricostruire il segnale stratigrafico della ciclicità climatica negli ultimi 500 mila anni; questo intervallo corrisponde a quello della comparsa e diffusione delle specie più moderne del genere Homo (H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. sapiens). Questi nostri antenati hanno convissuto con cambiamenti climatici drastici, in un contesto però di sotto popolamento della Terra, e in presenza di una sovrabbondanza di risorse territoriali il cui sfruttamento era stato agevolato dalla capacità di spostarsi e adattarsi alle più svariate condizioni ambientali.

L’attitudine all’esplorazione e allo sfruttamento del territorio ha permesso ai nostri antenati di evolvere biologicamente e culturalmente, fino a diventare la specie più diffusa nel mondo di oggi: un mondo assai più piccolo, sovraffollato e con meno risorse per soddisfare esigenze dettate non più da necessità di sopravvivenza ma dalla ricerca di un benessere che prescinde dagli equilibri naturali. Tant’è che lo sfruttamento territoriale imposto da tali esigenze starebbe innescando uno di quei cambiamenti climatici ai quali la nostra specie non è più abituata da migliaia di anni.

Al convegno del 2013 si parlò di “adattamento” ai futuri scenari meteo-climatici, facendo riferimento alla European Climate Adaptation Platform; nel frattempo si era iniziato a parlare anche di “resilienza”. Adattamento e resilienza sembravano parole chiave volte a indicare un approccio diverso da quello interventista implicito nel mantra dello “sviluppo sostenibile”. Nell’evoluzione darwiniana l’adattamento passa per una fase di stress prima dell’insorgere dei cambiamenti adattativi veri e propri; e la resilienza di una specie è la capacità di riprendersi dopo aver subito tale stress. Perciò, al convegno del 2013 ho creduto che “adattamento” fosse riferito alla necessità di cambiare il nostro standard di vita, e “resilienza” allo stress conseguente. Oggi mi rendo conto che si è trattato non tanto della maturazione di una nuova consapevolezza quanto di un malinteso semantico, dovuto all’adozione di termini ritenuti accattivanti ma usati con un’accezione diversa da quella originale.

Lo stesso concetto di sviluppo sostenibile è una contraddizione in termini nella misura in cui induce a pensare che l’emergenza climatica si possa risolvere senza rallentare lo sviluppo. Anche la transizione da un sistema energetico efficiente ma inquinante, a uno pulito ma per ora insufficiente, viene prospettata come se la si potesse attuare senza una significativa riduzione dei consumi necessari al nostro attuale standard di vita. È l’equivoco che da sempre concerne la percezione che abbiamo del nostro rapporto con la natura: di dominio e manipolazione per adattarla a noi, e mai il contrario. Per via di questo equivoco, mezzo secolo di dibattito sul clima non è bastato a farci capire che la crisi climatica è solo la spia luminosa di un problema più generale, di tipo evolutivo.

Thomas H. Huxley fu il primo, con “Il posto dell’uomo nella natura” (1863), a tentare di reinserire la nostra specie nel contesto dell’evoluzione biologica. Anche se ci ostiniamo a credere di esserci affrancati dai vincoli evolutivi ai quali devono sottostare le altre specie, uno di questi vincoli non può essere eluso: è quello dei rapporti di crescita tra popolazione e risorse, che Darwin mutuò dall’economista Thomas Malthus proprio per far funzionare l’idea di selezione naturale.

In termini di “economia evolutiva”, la prosperità di una specie, per quanto determinata da un vantaggio evolutivo, dipende anche dal consumo pro-capite di risorse. Rispetto ai tempi dei nostri primi antenati umani,il vantaggio evolutivo derivante dalla capacità di massimizzare lo sfruttamento del territorio è diminuito proprio per via del nostro attuale livello di sviluppo socioeconomico, oltre che demografico. La crisi climatica-ambientale riflette il fatto che il consumo di risorse richiesto dal livello di sviluppo al quale ci vorremmo attestare non è più in equilibrio con l’economia naturale.

Basta un computo approssimativo per mettere in evidenza questo squilibrio. Se si assume il Pil quale indicatore di sviluppo oltre che di ricchezza, risulta che i paesi del G20 detengono il 90% del Pil mondiale. In termini di popolazione significa che solo 4.3 dei 7.9 miliardi di abitanti del pianeta partecipano all’optimum di sviluppo socioeconomico. Dal punto di vista dell’impatto sul clima, ciò vuol dire che l’aumento di 90 ppm di CO2 nell’era industriale va imputato allo sviluppo socioeconomico della popolazione di questi paesi. I restanti 3.6 miliardi (quasi la metà del totale) vivono al di sotto delle condizioni di sviluppo che vorremmo rendere sostenibili ed estendere a tutti.

Portare questa metà di popolazione mondiale allo stesso livello di sviluppo dell’altra comporterebbe il raddoppio del consumo delle risorse e delle immissioni di CO2 nei prossimi decenni. D’altra parte, l’IPCC pone come obiettivo urgente la riduzione del 50% delle immissioni di CO2 entro il 2030. È come voler allevare un brontosauro in un campo da calcio, e in più senza rovinare il prato.

In attesa che domani le energie rinnovabili forniscano il surplus di risorse necessario a mantenere il nostro livello di sviluppo senza alterare gli equilibri naturali, la transizione alle rinnovabili richiede sin da oggi una fase di “stress adattativo”. Uno stress causato dall’unica prospettiva possibile: la metà di popolazione che detiene la quasi totalità del Pil dovrebbe condividere con l’altra metà una quantità di risorse minore di quella che finora ha sfruttato per sé. È in quest’ottica che ha senso parlare di adattamento e resilienza, se si vuole colmare il gap tra le diverse economie del mondo e sostenere equamente una popolazione in crescita di quasi 8 miliardi.

È quindi il caso di incominciare a educare la nostra società allo sviluppo “possibile”, o quanto meno di rivedere un concetto di sostenibilità basato su una logica che ci pone sempre più al di fuori del nostro “posto nella natura”: quella secondo cui sarà sempre possibile trovare un correttivo ai danni ambientali e agli effetti climatici connessi al sovrasfruttamento delle risorse planetarie. Un ottimismo riguardo alla nostra capacità di gestire il mondo più che mai fuori luogo se è vero che, mentre scrivo, in aggiunta alla pandemia e all’emergenza climatica, l’ultima rimasta delle tre specie moderne di Homo si sta sobbarcando anche il rischio di un conflitto mondiale.

di Domenico Ridente, CNR-IGAG