Scatenare la corsa ai minerali preziosi sul fondo dell’oceano danneggerà la vita marina per decenni. A distanza di 44 anni, il sito dove furono svolti dei test di deep sea mining nel 1979 ha dei livelli di biodiversità più bassi rispetto alle aree circostanti. E deregolamentare le miniere sui fondali marini – come si sta cercando di fare in questi mesi, nei negoziati internazionali gestiti dall’International Seabed Authority (ISA) – rischia di far crescere questo impatto in modo esponenziale.

Miniere sui fondali marini, l’impatto ambientale dura decenni

Ad affermarlo è uno studio condotto da una serie di enti di ricerca britannici, tra cui il National Oceanography Centre di Southampton e il Natural History Museum di Londra. La ricerca – appena pubblicata su Nature – si è concentrata proprio sul principale giacimento di minerali preziosi sui fondali oceanici conosciuto. Si tratta della Clarion-Clipperton Zone (CCZ), un’area vasta oltre 6 milioni di km2 tra Messico e Hawaii.

È qui che alcune aziende pioniere – supportate da qualche stato insulare del Pacifico – vogliono aprire le prime miniere sui fondali marini, a 5.000 metri di profondità. E mettere le mani su giacimenti di rame, litio, ferro, zinco, manganese, colbalto e tanto altro. Risorse preziose per la transizione energetica. Tutto questo nonostante, fino a oggi, la ricerca scientifica non abbia ancora studiato a fondo quali sono gli impatti possibili dell’attività estrattiva su ecosistemi così delicati.

Lo studio è andato a indagare tra 2023 e 2024 lo stato di salute di una porzione di crosta oceanica nella CCZ dove, nel 1979, erano stati condotti alcuni dei primi test più che sperimentali. L’impatto? Ben visibile ancora oggi.

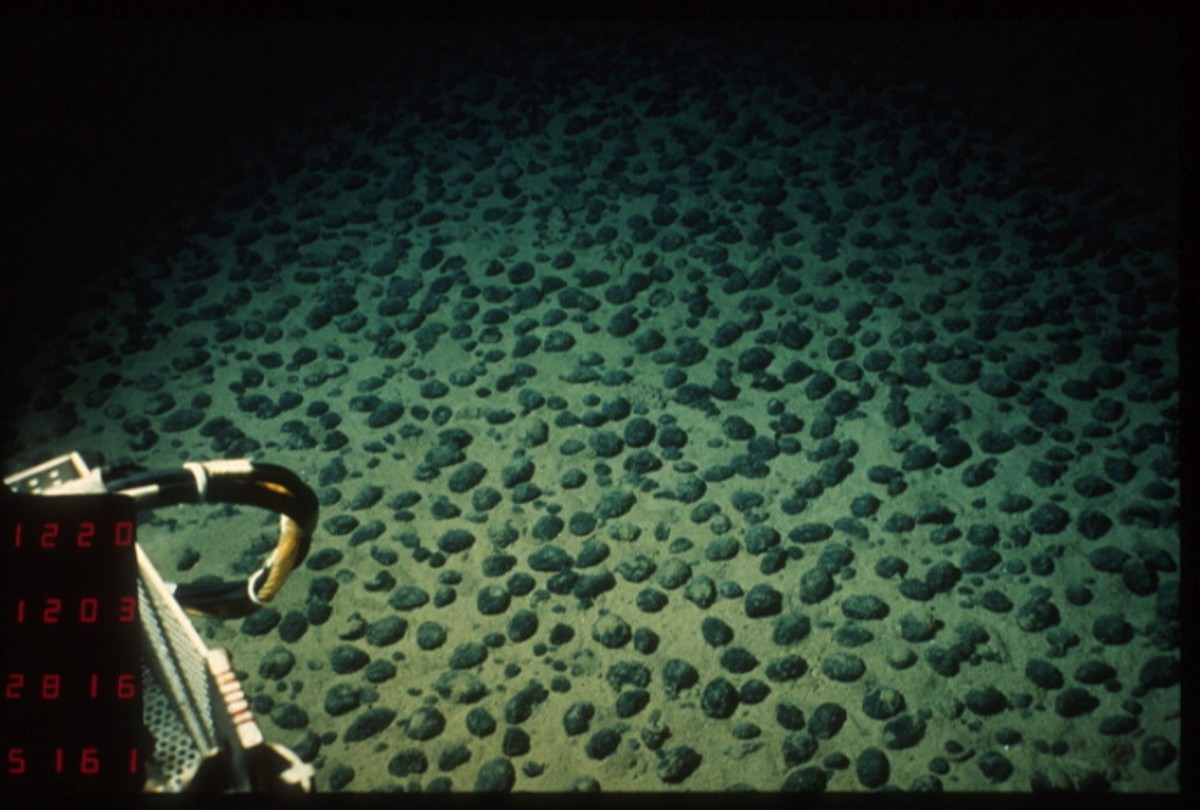

I minerali a cui punta il deep sea mining si presentano perlopiù sotto forma di noduli polimetallici, una sorta di “campo di patate” adagiate sul fondo dell’oceano. Oltre alle risorse minerarie, però, i noduli, che si formano in migliaia di anni, ospitano comunità di organismi specializzati.

Il test di mining del 1979 fu realizzato con un macchinario di 14 metri dotato di un rastrello rotante e ha lasciato tracce visibili ancora oggi. Un’area di 8 metri di larghezza, senza noduli, e con solchi profondi nel fondale. Gli autori dello studio hanno constatato che le popolazioni animali all’interno delle tracce sono ancora ridotte rispetto alle aree circostanti. Anche se si notano i primi segni di recupero.

L’estrazione di noduli, conclude lo studio, causerebbe con ogni probabilità “impatti immediati” sulla superficie del fondale marino e sull’habitat, lungo il percorso dei veicoli di raccolta. Principalmente disturbi meccanici, tra cui la rimozione di parte della superficie dura che ospita le specie che vivono sotto il fondale marino, e la compattazione dei sedimenti.

Ma l’impatto si espanderebbe subito ad altre zone limitrofe perché il deep sea mining, “arando” i noduli, crea dei pennacchi di sedimenti che potrebbero avere “impatti significativi sugli ecosistemi” vicini.