Tra la tragedia della Marmolada e la ritirata da record delle lingue glaciali, l'estate 2022 ha dato un assaggio di cosa riserva il futuro per l'ecosistema alpino e i ghiacciai italiani

Metà dei ghiacciai d’Italia condannati entro il 2050

(Rinnovabili.it) – Il 3 luglio 2022 una massa di 64mila tonnellate di ghiaccio, acqua e detriti si è staccata dalla parte sommitale del ghiacciaio della Marmolada, attorno a quota 3200, e si è schiantata verso valle in un canalone per 2,3 km. Nel crollo hanno perso la vita 11 persone e 7 sono rimaste ferite. Uno studio pubblicato ad aprile ha stabilito che la causa dell’evento è il cambiamento climatico. Il crollo è stato innescato dall’accumulo eccezionale di acqua di fusione in un crepaccio, a sua volta dovuto alle alte temperature della primavera e dell’estate. Al momento del crollo, a quella quota c’erano quasi 11°C mentre a maggio e a giugno le temperature medie erano state 2,9 e 4,1°C sopra la media degli ultimi 30 anni, con giugno ampiamente sopra lo zero (4,2°C). Quello che è successo l’anno scorso sulla Marmolada è un segnale molto chiaro (e inquietante) dello stato di salute dei ghiacciai in Italia.

Fotografare la scomparsa dei ghiacciai

D’improvviso, il crollo del ghiacciaio della Marmolada ha riportato l’attenzione sulla fusione dei ghiacciai alpini. Un fenomeno di cui è difficile rendersi conto appieno e comprenderne le conseguenze perché di solito avviene su tempi lunghi. Nella percezione comune, per dirla in modo un po’ brutale, i ghiacciai sono delle enormi masse di ghiaccio che stanno in montagna e quel tipo di paesaggio è sempre uguale a se stesso. È vero l’opposto: la velocità con cui si stanno ritirando i ghiacciai italiani è molto rapida e sconvolge l’intero ecosistema alpino.

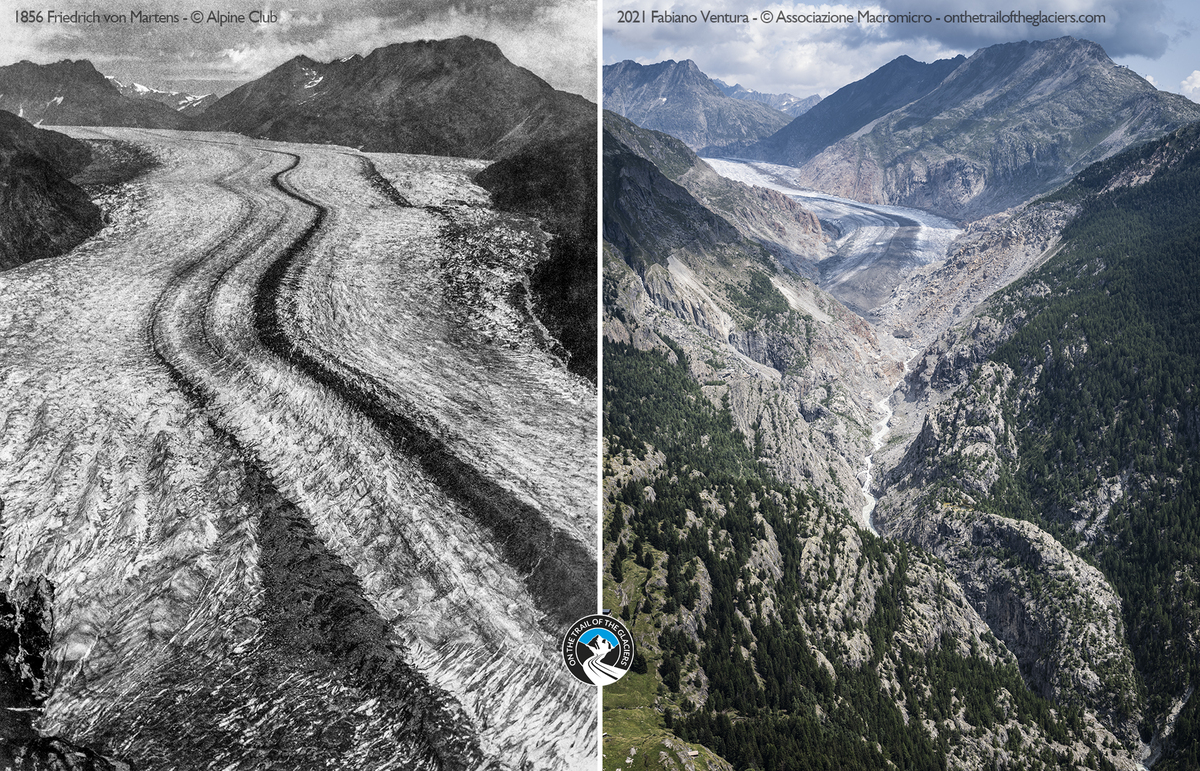

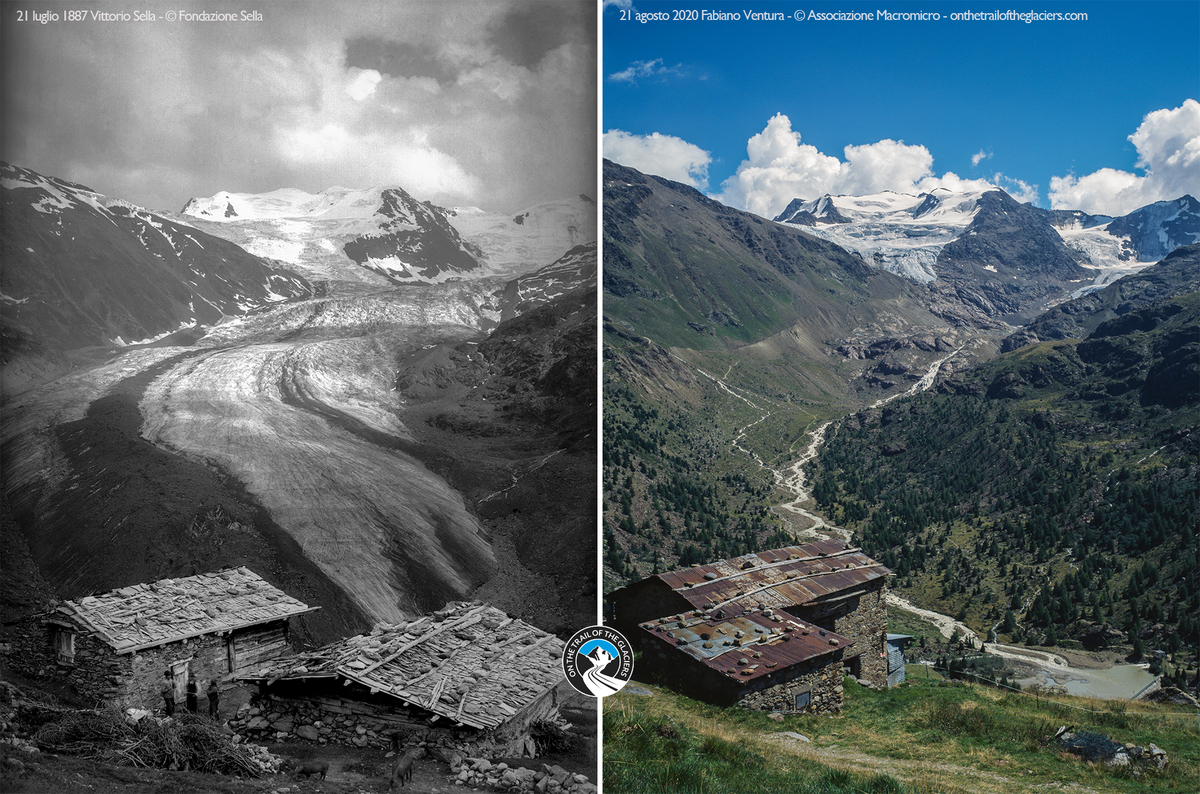

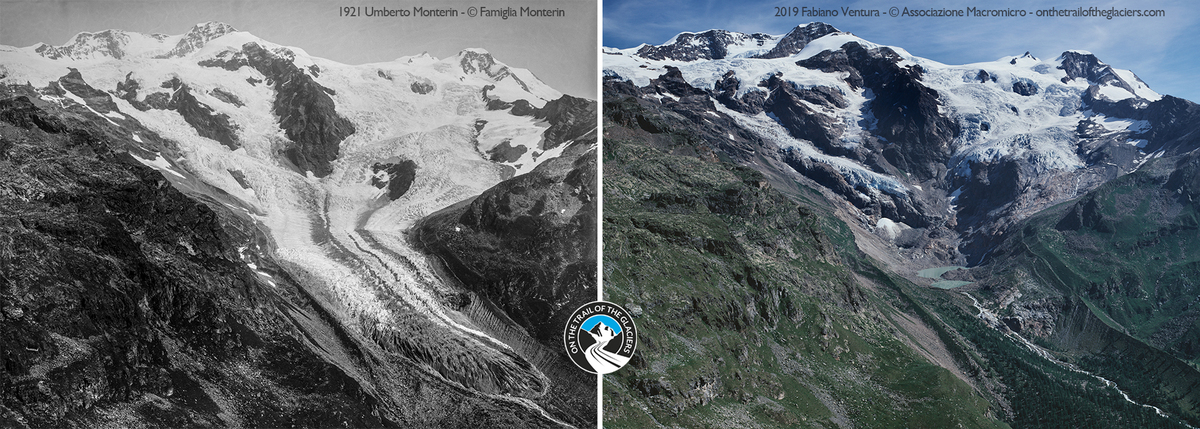

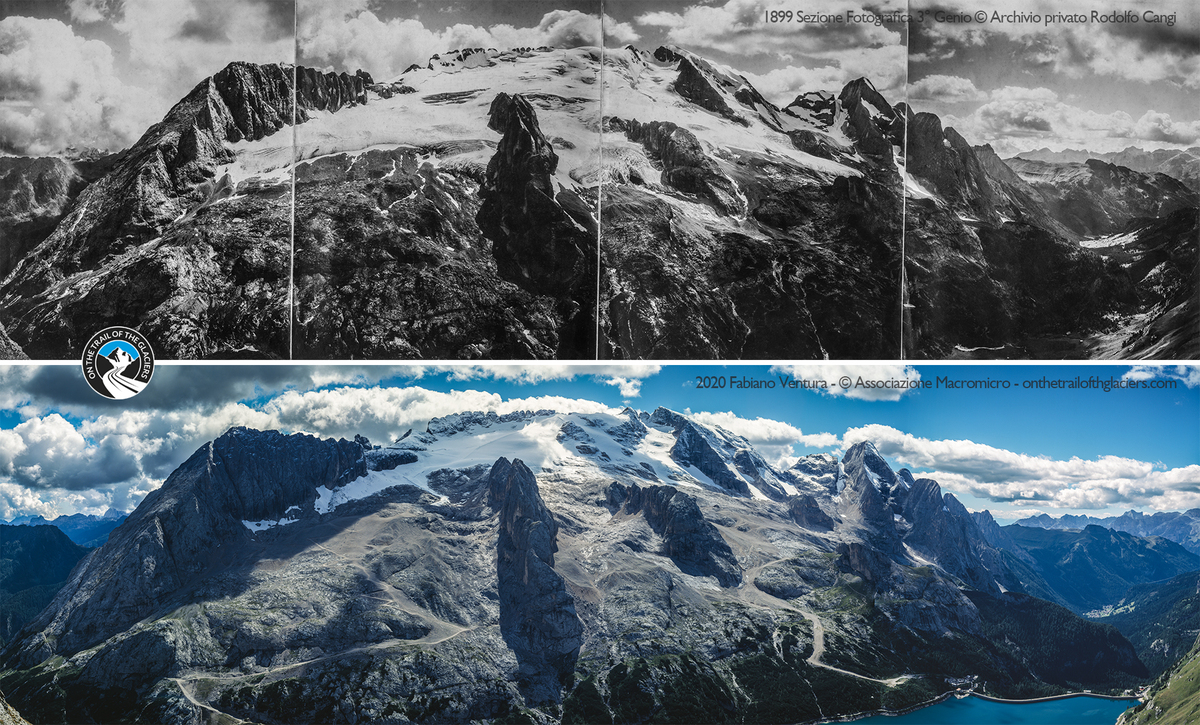

Un ottimo modo per capire la scomparsa dei ghiacciai è guardare una fotografia di confronto. È una tecnica scientifica che si basa sul raffronto tra due immagini dello stesso ghiacciaio, prese dalla stessa postazione e con la stessa angolazione, a decenni di distanza. La maggior parte delle volte, 50 o 100 anni dopo il panorama è irriconoscibile. E ci si accorge dell’enormità del fenomeno. La galleria di immagini qui sotto contiene alcune fotografie di confronto realizzate dal fotografo Fabiano Ventura per il progetto Sulle tracce dei ghiacciai. Altre fotografie sono disponibili sul sito del progetto.

- Parte basse del ghiaccio del Aletsch 1856 Friedrich von Martens – © Alpine Club Il Ghiacciaio di Aletsch, il gigante delle Alpi. La foto storica ripresa a metà Ottocento, proprio al massimo della Piccola Età glaciale quando il ghiacciaio copriva 145 km2, mostra una gigantesca e crepacciata lingua di ghiaccio che riempiva la valle che scende verso Briga. Le trasformazioni del paesaggio alpino in meno di due secoli, appaiono veramente drammatiche. Rocce, detriti e vegetazione anche arborea, hanno preso il posto del ghiaccio, le cui acque di fusione hanno alimentato per secoli attraverso lunghi canali artificiali i campi e i pascoli dell’arida regione circostante. 2021 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

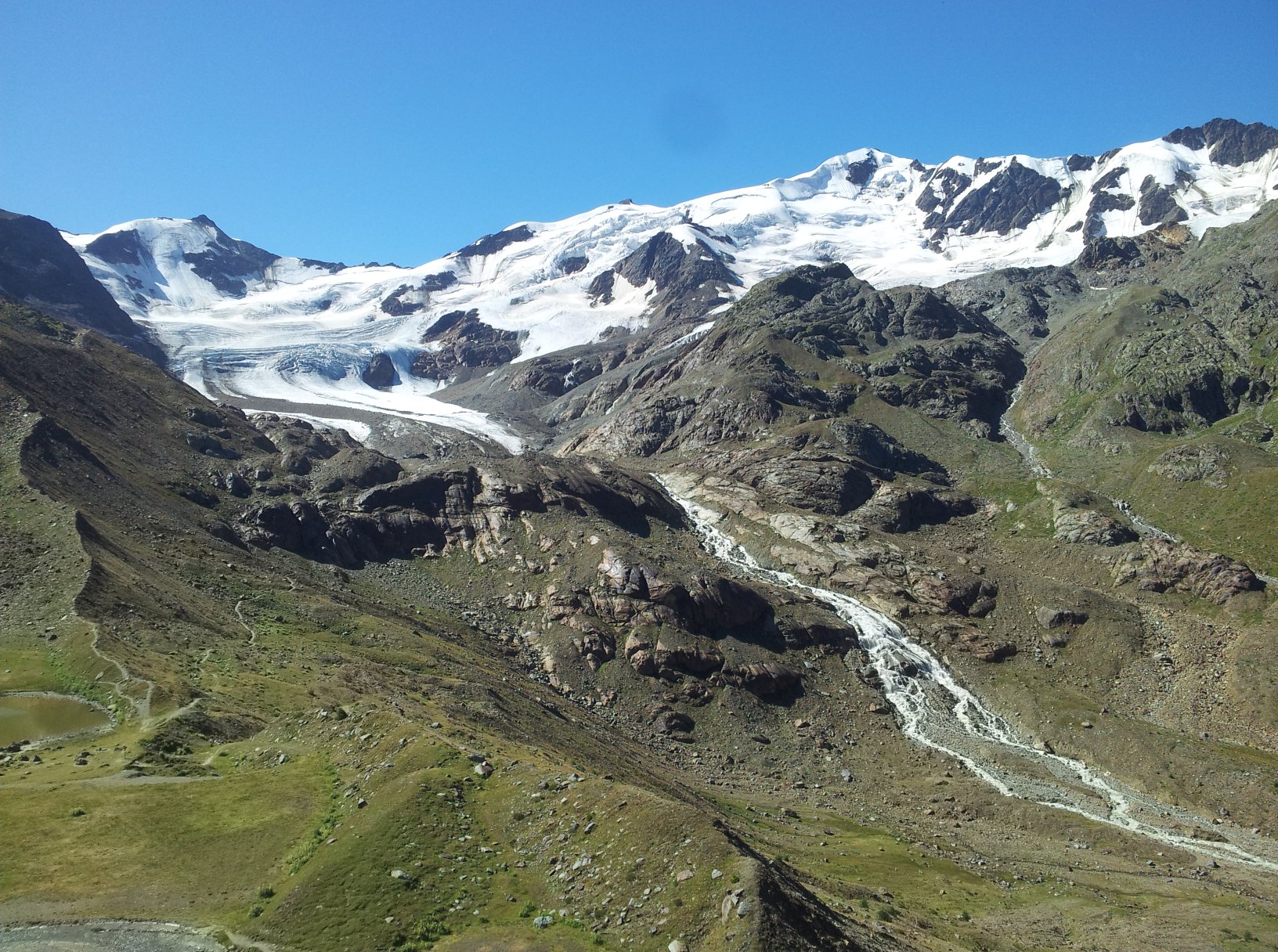

- Roccia Viva, punta di Gay, rifugio Herbetet da presso il rifugio Herbetet, agosto 1894. Agosto 1894 Vittorio Sella – © Fondazione Sella La bifida lingua seraccata del Ghiacciaio del Money nel gruppo del Gran Paradiso, che scendeva dalla cresta fra la Torre del Gran S. Pietro e la piramide della Roccia Viva, si è completamente dissolta. Piccoli salti rocciosi e placche lisciate e arrotondate dall’erosione del ghiacciaio ne hanno preso il posto. 4 agosto 2020 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- Pizzo Roseg, Monte Scerscen, Pizzo Bernina, Cresta Guzza, Rifugio Marinelli in vista dal monte delle Forbici, 8 gennaio 1910. 1910 Alfredo Corti – © Fondazione Sella Il Ghiacciaio di Scerscen Superiore nel massiccio del Bernina, la cima di 4000 m più orientale delle Alpi Italiane. Ormai ridotto a un pianoro di ghiaccio con una esigua propaggine, ancora all’inizio del XX secolo era costituito da una imponente lingua valliva che si univa con quella dello Scerscen Inferiore (visibile a sinistra), formando un grandioso complesso glaciale, più vasto di 12 km2. 16 agosto 2020. 2020 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- Il Ghiacciaio dei Forni dalle “Baite dei Forni”, 21 luglio 1887. 21 luglio 1887 Vittorio Sella – © Fondazione Sella Il Ghiacciaio dei Forni dalle “Baite dei Forni”. Il “maestoso fiume bianco come la neve, sodo come il ghiaccio”, descritto da Antonio Stoppani a metà ‘800, non esiste più. Tutta la porzione di valle che il ghiacciaio occupava allora è in gran parte colonizzata dalla vegetazione anche arborea che sta riconquistando rapidamente le terre abbandonate dal ghiaccio. Le tre colate che unendosi formavano il più grande ghiacciaio vallivo italiano “a bacini composti” hanno perso la propria unità e si sono suddivise in tre frammenti. 21 agosto 2020 2020 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- La Vedretta Piana e il Passo dello Stelvio dal Rifugio Garibaldi. 1899 Leo Wehrli © Swiss National Library, Federal Archives of historic monuments: Archives Photoglob-Wehrli La Vedretta Piana e il Passo dello Stelvio dal Rifugio Garibaldi. Questo luogo costituisce un emblema delle recenti trasformazioni dell’ambiente di alta montagna: non solo il ghiacciaio è quasi estinto e ha lasciato spazio a rocce nude e detriti, ma l’impronta dell’uomo è divenuta preponderante. Edifici, strade, veicoli, funivie e tracce della Grande Guerra creano un paesaggio urbanizzato che durante la stagione estiva vede la presenza di migliaia di frequentatori temporanei. 2020 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- La lingua del Ghiacciaio del Mandrone ai piedi delle tre Lobbie. 1897 autore sconosciuto – © Archivio Fotografico Storico di Trento La fronte del Mandrone (effluenza settentrionale del ghiacciaio dell’Adamello) dai pressi del rifugio omonimo. La maestosa cascata di ghiaccio che dominava la valle a fine Ottocento, ha lasciato oggi il posto a lisce placche rocciose levigate dall’erosione. Le rocce grigie con evidenti cristalli neri che formano l’intero Massiccio dell’Adamello appartengono alla famiglia dei graniti e sono denominate “tonaliti”. 2020 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- Il Ghiacciaio del Lys nella valle omonima. 1921 Umberto Monterin – © Famiglia Monterin Il Ghiacciaio del Lys, che scende dalle alte cime del Monte Rosa e a metà ‘800 si spingeva fino quasi a Gressoney, rappresenta oggi una chiara testimonianza dei mutamenti ambientali di questo settore delle Alpi: la lingua glaciale ha subito una vera e propria amputazione, lasciando spazio a lembi di ghiaccio morto, sepolto dal detrito, e a un lago effimero in continuo ampliamento. 2019 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- I Ghiacciai della Marmolada visti dai pressi di Campo Stanzon: (Valle dell’Alto Cordevole). 1899 Sezione Fotografica 3° Genio © Archivio privato Rodolfo Cangi Il ghiacciaio della Marmolada. Simbolo delle Dolomiti trentine, questo ghiacciaio oggi è destinato ad estinguersi a causa del surriscaldamento globale. La sua fronte si ritira dai 15 ai 30 metri l’anno e il suo spessore si riduce dai 2 ai 4 metri. 2020 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- La testata di Val Roseg dal Passo Sella alla Fuorcla. agosto 1906 Alfredo Corti – © Fondazione Sella Gli effetti della crisi climatica appaiono ancora più devastanti per il vasto sistema glaciale Vadret da la Sella (a sinistra) – Vadret da Roseg (a destra), sempre nel gruppo del Bernina svizzero, formato da due colate che scorrevano nella porzione superiore della Val Roseg, parallela alla valle del Morteratsch, sviluppando poi una lingua comune segnata dal nastro scuro della morena mediana. La completa separazione di questi due flussi di ghiaccio è avvenuta fra il 2006 ed il 2009. 26 agosto 2021 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

- Canton Grigioni. Ghiacciaio del Morteratsch (Vadret da Morteratsch). Vista da nord. Sullo sfondo da sinistra a destra: Piz Palü (3912 m), Bellavista (3860 e 3927 m), sella Bellavista (3684 m), Piz Zupò (4002 m) Crast’agüzza (3872 m) e Piz Bernina (4052 m). 1883 Tognoli Florio – © SLUB Dresden / Deutsche Fotothek Il Ghiacciaio del Morteratsch (o Vadret da Morteratsch, come è conosciuto localmente), è situato sul versante svizzero del Bernina ed è sicuramente uno dei più visitati ghiacciai alpini, facilmente raggiungibile con il famoso “Trenino rosso del Bernina”. E’ un classico ghiacciaio vallivo a bacini composti, la cui zona di alimentazione è incorniciata da una splendida sequenza di vette, fra le quali il Pizzo Bernina. La sua fronte fino a pochi anni fa era facilmente raggiungibile lungo una sterrata pianeggiante, arricchita da numerosi cartelli informativi sull’evoluzione del ghiacciaio (era definito “l’unico ghiacciaio visitabile con un passeggino”). Il regresso quasi continuo, che lo ha portato a rinchiudersi in fondo alla valle, dopo che la sua lingua aveva quasi raggiunto a metà Ottocento la posizione dell’attuale stazione ferroviaria, ha lasciato morene in disfacimento e lembi di ghiaccio morto, mentre il settore inferiore della valle è stato colonizzato rapidamente dalla vegetazione anche arborea. La colata confluente del Vadret Pers (a sinistra) ha ormai interrotto la sua alimentazione. 2021 Fabiano Ventura – © Associazione Macromicro

I ghiacciai in Italia si sono ristretti del 30% in 60 anni

Le impressioni che si possono ricavare dalle fotografie di confronto sono confermate dai dati riportati nel Nuovo Catasto dei Ghiacciai Italiani, curato dal Comitato Glaciologico Italiano e dal Gruppo di Ricerca Glaciologia dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con il CNR. Una nuova ricognizione sull’arco alpino pubblicata nel 2015 che aggiorna la precedente, risalente al 1959-1962.

I ghiacciai in Italia sono quelli che stanno fondendo più rapidamente di tutto l’arco alpino. Più di quelli svizzeri, francesi o austriaci. La diminuzione è di circa il 30% in 60 anni. Se si considera solo l’ultimo decennio, si vede che i ghiacciai alpini sul versante italiano hanno perso il 13% di superficie. Il trend è in accelerazione. In tutto, l’area che è sparita in poco più di 60 anni arriva a circa 200 km2, cioè più o meno 4 volte il lago di Bracciano o una superficie pari a quella del lago Maggiore.

In alcuni casi la fusione è più rapida ancora. Il ghiacciaio del Careser, quello per cui è disponibile la serie storica più lunga, ha perso l’86% della sua estensione in 86 anni. Soprattutto nell’ultimo periodo. Fra 1933 e 1959 ha perso lo 0,5% di superficie ogni anno. Dal 1980 ha perso il 2% l’anno mentre oggi siamo su valori attorno all’8% annuo.

Alcune caratteristiche dei ghiacciai italiani li penalizzano in modo particolare. L’esposizione a sud, con conseguente maggior quantità di radiazione solare ricevuta. I depositi di materiale estraneo e scuro (soprattutto particolato), noto come darkening, che aumenta la quantità di calore immagazzinato. Le dimensioni: 8 ghiacciai su 10 (dei 903 totali) sono piccoli, meno di 0,5 km2, quindi più vulnerabili. Solo 3 ghiacciai (Adamello, Forni, Miage) sono più vasti di 10 km2. Tutto ciò fa sì che i ghiacciai italiani si stiano sciogliendo a ritmi che, in tutto il mondo, sono tipici dei ghiacciai che si trovano ai tropici.

Alpi senza ghiaccio

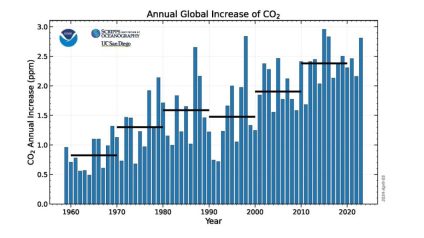

Quali sono le prospettive per il futuro? Secondo uno studio pubblicato nel 2019, i ghiacciai alpini potrebbero perdere fino al 90% della loro massa entro il 2100. In uno scenario emissivo ottimistico (RCP2.6), alla fine del secolo resterebbe il 36% della massa glaciale presente nel 2017, mentre in uno scenario ad alte emissioni sulla traiettoria per superare 4°C di riscaldamento globale la perdita di massa arriverebbe al 94%. Da qui al 2050, invece, la perdita di volume non cambia molto a seconda dello scenario e dovrebbe attestarsi tra il 47 e il 52% della massa del 2017. Secondo il WWF, i ghiacciai sotto i 3500 metri di quota sono destinati a sparire già entro i prossimi 20-30 anni. Le Alpi orientali, sul versante italiano, perderebbero tutta la loro massa glaciale. Resterebbero quindi solo i ghiacciai più a ovest.

A livello globale, invece, la perdita di massa di tutti i ghiacciai del Pianeta dovrebbe attestarsi tra il 25 e il 50% entro il 2100, pari alla scomparsa del 49-83% dei ghiacciai oggi esistenti. Secondo l’ultimo rapporto dell’IPCC, si tratta di un evento che non ha precedenti almeno negli ultimi 2000 anni.